1.1 Contextualização das PIE no SUS

Políticas Informadas por Evidências – PIE (ver glossário de A-Z) – é um processo que compreende diversas etapas e visa garantir que as melhores evidências de pesquisa disponíveis sejam usadas para informar a tomada de decisão, através da viabilização de acesso sistemático e transparente e da avaliação das evidências e seus vieses (WORLD HEALTH ORGANIZATION,2016b).

Globalmente, usa-se o termo “informado por evidências”, em vez de “baseado em evidências”, reconhecendo que as evidências da pesquisa são apenas uma das fontes de informação que apoiam uma decisão política. Outras considerações incluem a cultura política e social, as questões financeiras, o tempo e a relação do tema com outras prioridades (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION,2021).

A EVIPNet global incentiva o desenvolvimento de equipes em nível de país, que incluem formuladores de políticas, pesquisadores e representantes da sociedade civil, com o intuito de facilitar o desenvolvimento e a implementação de políticas por meio do uso das melhores evidências globais e locais – isto é, glocais (ver glossário A-Z) disponíveis. Capacita países para desenvolver resumos de políticas e ajudar a estabelecer mecanismos para traduzir evidências em políticas.

Vamos saber mais sobre a EVIPNet global, seus desafios globais e locais? Você pode observar na linha de tempo abaixo que desde 2004 iniciou-se uma iniciativa global para criar uma rede para Políticas Informadas por Evidências.

Depoimento sobre EVIPNet global: Especialista 2

Roteiro norteador: Contexto inicial e atual da rede EVIPNet global. Quais os desafios glocais (globais e locais) da rede? Como foi constituída a EVIPNet Brasil?

A EVIPNet Brasil é coordenada desde sua origem, em 2007, pelo Decit/SCTIE/MS que é responsável pela administração e gestão das atividades da Rede, sendo suas principais atividades:

- Apoio à manutenção e gestão de conteúdos disponíveis do portal EVIPNet e outros canais de comunicação da Rede;

- Organização e coordenação dos processos de certificação de Núcleos de Evidências (NEvs) participantes da Rede;

- Apoio, divulgação e promoção de qualificação profissional em PIE;

- Articulação para integração com parceiros internacionais, como a OMS, OPAS, escritórios da rede EVIPNet em outras regiões do mundo e outras redes relacionadas a PIE.

Dentre as ações da Secretaria Executiva, o portal da EVIPNet Brasil foi lançado em 2009 e relançado em 2022 (BRASIL, 2022; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022). Acesse aqui: https://brasil.evipnet.org/

A EVIPNet Brasil tem seus objetivos voltados para institucionalizar o uso do conhecimento científico nos processos de tomada de decisão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); desenvolver métodos e estratégias inovadoras na gestão da saúde; promover ou desenvolver os processos de tradução do conhecimento; propiciar cooperação técnica entre os integrantes da rede nacional e internacionalmente; capacitar e monitorar a produção de sínteses de evidências para informar políticas em saúde; fomentar e organizar diálogos deliberativos em saúde e matriciar os integrantes da rede nacional (BRASIL, 2022).

1.2 E o uso de evidências no SUS?

O objetivo do uso de evidências para informar políticas é aumentar o papel de dados empíricos de pesquisas, bem como analisar como estes se relacionam com as atitudes e percepções de atores sociais em decisões políticas. Nem sempre é evidente se as políticas são efetivas ou se vão causar mais danos do que benefícios, portanto, basear-se em evidências é essencial para otimizar o impacto na sociedade (BRASIL, 2020a).

As evidências tornaram-se muito mais fáceis de incorporar na formulação de políticas devido ao aumento contínuo da disponibilidade de dados, o que facilita uma avaliação objetiva, oportuna e contextualizada dos custos e benefícios dos investimentos públicos. Isso indica não apenas o que funciona, mas quais alternativas mais efetivas podem existir, bem como para fins de identificação e monitoramento de seus impactos a curto, médio e longo prazo (CENTRE FOR PUBLIC IMPACT, 2018).

O uso de evidências para a tomada de decisão no contexto do SUS é um desafio constante, tanto para a formulação, implementação e avaliação de políticas, quanto para a avaliação de tecnologias em saúde (ATS). Nos últimos anos, observaram-se avanços na incorporação de evidências científicas na área da saúde, seja com a criação de órgãos ministeriais, como a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) com a formulação de políticas de abrangência nacional, seja com a criação de NEvs que facilitam a integração entre formuladores de políticas, pesquisadores e sociedade civil em nível local de estados e municípios.

As evidências, como vimos, são um dos insumos para a tomada de decisão e as visões, os valores e as preferências de atores sociais, como a sociedade civil, trabalhadores, gestores e pesquisadores, também devem ser levadas em conta ao se tomar uma decisão política. Por isso, aliado aos processos de síntese de evidências, os diálogos deliberativos são uma estratégia potente, uma vez que são momentos em que as evidências disponíveis são apreciadas por estas diferentes vozes que compõem o mosaico das políticas públicas.

Entrevista com Especialista 3

Roteiro norteador: Como você avalia atualmente o contexto do SUS em relação ao desenvolvimento, implementação e avaliação de Políticas Informadas por Evidências? Quais os caminhos possíveis para a integração do mundo acadêmico com a gestão? Como a população se beneficia com Políticas Informadas por Evidências?

1.3 Qual a importância da participação social em políticas de saúde?

A OMS e sistemas de saúde têm cada vez mais encorajado e aperfeiçoado processos para institucionalizar a participação social (ver glossário de A-Z) e ativa da sociedade durante todas as etapas da tomada de decisão acerca de um tema em saúde, seja para o planejamento da elaboração de evidências (como por exemplo revisões sistemáticas), a decisão compartilhada entre profissionais de saúde, indivíduos e parceiros de cuidado durante o atendimento nos serviços de saúde, na gestão de tecnologias de saúde e para fins de políticas de saúde. Esta participação tem resultado em maior engajamento social nas etapas de avaliação da tomada de decisão e implementação (WORLD HEALTH ORGANIZATION,2021, MCGOWAN et al., 2022).

Veja um exemplo sobre participação social

No caso das Condições Crônicas Não Transmissíveis (CCNTs/DCNTs), o envolvimento dos indivíduos com a condição clínica considerada em todas as etapas, compartilhando soluções, desafios e práticas promissoras é fundamental, como evidenciado pela própria OMS, que especifica que a importância de ouvir e envolver indivíduos com experiência na vivência com condições crônicas é um modo para não perpetuar práticas nocivas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023) e ainda a oportunidade-chave para aproveitar o poder do conhecimento da comunidade para adaptar prioridades, programas e práticas a fim de que sejam contextualmente viáveis e apropriadas para as populações-alvo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021a). Um ambiente onde as pessoas se sentem empoderadas para falar, dá à população ciência e poder sobre sua própria saúde e vida, um passo fundamental na realização do direito humano à saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021b). A Non-communicable Disease (NCD) Alliance também relata que uma das lições aprendidas com questões de saúde globais como o HIV, a tuberculose, a pandemia de COVID-19 é que o envolvimento das comunidades é essencial para impulsionar o progresso (NCD Alliance, 2018; NCD Alliance, 2021; Barone et al., 2022).

Formas de modelos e métodos de engajamento de cidadãos e cidadãs nos diálogos

Como já vimos, não basta convidar atores sociais para serem participantes de um diálogo deliberativo: é essencial garantir que se sintam parte do processo, sejam escutados e que se sintam bem para emitir suas opiniões. Uma forma simples de facilitar esse processo é realizar uma conversa entre a equipe organizadora e a pessoa convidada, tirando dúvidas, ressaltando os motivos pelos quais ela foi convidada e a apoiando com qualquer demanda prévia ao diálogo. Estimular que a pessoa possa organizar uma reunião com seus pares de modo a levantar opiniões sobre o tema pode ajudá-la a se sentir mais informada para o diálogo.

Outra alternativa já é desenvolvida por algumas instituições, como a Universidade de McMaster, no Canadá, e a Universidade da Antioquia, na Colômbia, as quais têm conduzido os chamados painéis de cidadãos (GAUVIN, 2017).

Reforçando, esses painéis de cidadãos têm uma estrutura similar aos diálogos deliberativos, mas estão focados apenas na participação dos(as) usuários(as) finais de uma política, a população. No Health Forum, os participantes são selecionados de modo a garantir diversidade etnocultural, socioeconômica, de gênero, entre outras, para deliberar sobre um problema e suas causas, opções para abordá-lo e as principais considerações de implementação (GAUVIN, 2017; McMASTER Health Forum,2021).

Ao invés de interagirem com uma síntese de evidências, os participantes recebem antes do diálogo um resumo em linguagem simples, que pode ser escrito ou em vídeo, e o foco do diálogo é capturar valores, crenças e preferências dessa população. Ao final, é realizado um resumo do painel, com as principais mensagens consolidadas em linguagem simples (GAUVIN, 2017).

Atualmente, o Health Forum recomenda realizar entre um e três painéis de cidadãos antes da realização do diálogo deliberativo, apresentando as principais mensagens oriundas dos painéis no início dos diálogos e selecionando participantes dos painéis para também compor uma das cadeiras do diálogo. Assim, participantes do diálogo interagem desde o princípio com os valores e as preferências da população, fazendo com que o ator social que participar do diálogo se sinta mais empoderado para representar a visão de um grupo plural e diverso (GAUVIN, 2017).

É importante ressaltar que, quando o processo de deliberação é promovido por uma organização e/ou agência estatal, deve-se buscar esquemas de participação social que sejam tão inclusivos e democráticos quanto possível.

Desta forma, o processo democrático dá aos cidadãos a possibilidade de participar de diálogos organizados, com a expectativa de que poderão expressar e ouvir argumentos razoáveis.

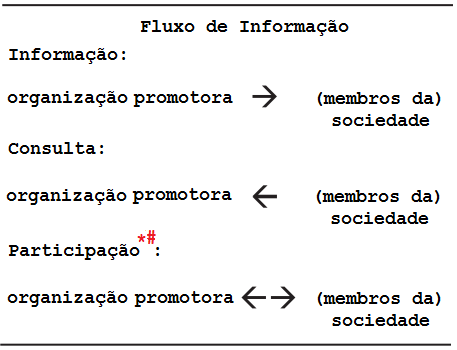

No Brasil, até o momento, a participação social em processos de deliberação participativa tem consagrado os modelos de informação e consulta (YUBA et al, 2018; CASTRO, 2018). Falta, porém, estabelecer processos para operacionalizar métodos de participação ativa.

É por isso que é essencial eleger, entre os diversos enfoques existentes, aquele que mais possa auxiliar no estabelecimento de iniciativas de fomento à participação social nos processos deliberativos em saúde no Brasil.

Quais os métodos de participação social (ativa) que podem e têm sido utilizados para fins de políticas de saúde?

Os métodos mais recomendados pela comunidade internacional estão no âmbito da:

- ciência de implementação (ver Glossário A-Z) sobre como continuamente investir recursos em planejar, desenvolver, implementar, monitorar, avaliar e replanejar abordagens aprofundadas de participação social que incluam estratégias de empoderamento (neste caso, a apropriação da sociedade sobre os processos de tomada de decisão em sistemas de saúde) (WORTLEY,2016) e

- ciência de cidadania (ver glossário A-Z) (ou colaboração, parcerias – isto é tecnologia social) em processos de tomada de decisão em quaisquer níveis de sistemas de saúde (BRASIL, 2020b).

Esta diretriz apresenta o método de diálogos deliberativos para fins de participação social (ativa) na tomada de decisões em PIE. Há ainda outros métodos, conforme quadro a seguir.

Conheça outros métodos de participação social (ativa)

– Pesquisa participativa baseada na comunidade (community-based participatory research – CBPR)

– Júris/paineis de cidadãos (citizens’ juries/panels)

– Processo analítico hierárquico (Analytic Hierarchy Process – AHP

– Mini-públicos (Mini-publics)

– Experimento de orçamento participativo (Participation budget experimente

– Conferências de atores sociais (Stakeholder conferences)

– Fórum de grupos cívicos (Civic groups forum)

– Jogos e simulações (Games and simulations)

– Rúbrica do modelo de valor centrado no paciente (Patient-centered value model rubric

– Ativação e empoderamento de pacientes (Patient activation and empowerment – PAE)

Formas de modelos e métodos de engajamento de cidadãos e cidadãs nos diálogos

Como já vimos, não basta convidar atores sociais para serem participantes de um diálogo deliberativo: é essencial garantir que se sintam parte do processo, sejam escutados e que se sintam bem para emitir suas opiniões. Uma forma simples de facilitar esse processo é realizar uma conversa entre a equipe organizadora e a pessoa convidada, tirando dúvidas, ressaltando os motivos pelos quais ela foi convidada e a apoiando com qualquer demanda prévia ao diálogo. Estimular que a pessoa possa organizar uma reunião com seus pares de modo a levantar opiniões sobre o tema pode ajudá-la a se sentir mais informada para o diálogo.

Outra alternativa já é desenvolvida por algumas instituições, como a Universidade de McMaster, no Canadá, e a Universidade da Antioquia, na Colômbia, as quais têm conduzido os chamados painéis de cidadãos (GAUVIN, 2017).

Reforçando, esses painéis de cidadãos têm uma estrutura similar aos diálogos deliberativos, mas estão focados apenas na participação dos(as) usuários(as) finais de uma política, a população. No Health Forum, os participantes são selecionados de modo a garantir diversidade etnocultural, socioeconômica, de gênero, entre outras, para deliberar sobre um problema e suas causas, opções para abordá-lo e as principais considerações de implementação (GAUVIN, 2017; McMASTER Health Forum,2021).

Ao invés de interagirem com uma síntese de evidências, os participantes recebem antes do diálogo um resumo em linguagem simples, que pode ser escrito ou em vídeo, e o foco do diálogo é capturar valores, crenças e preferências dessa população. Ao final, é realizado um resumo do painel, com as principais mensagens consolidadas em linguagem simples (GAUVIN, 2017).

Atualmente, o Health Forum recomenda realizar entre um e três painéis de cidadãos antes da realização do diálogo deliberativo, apresentando as principais mensagens oriundas dos painéis no início dos diálogos e selecionando participantes dos painéis para também compor uma das cadeiras do diálogo. Assim, participantes do diálogo interagem desde o princípio com os valores e as preferências da população, fazendo com que o ator social que participar do diálogo se sinta mais empoderado para representar a visão de um grupo plural e diverso (GAUVIN, 2017).

Conheça exemplos de resumos para cidadãos e resumos de painéis

Resumo para cidadãos – Enhancing the Delivery of Comprehensive Care for People Living with HIV in Canada (em inglês)

Resumo para cidadãos – Participación comunitaria con niños y adolescentes en el control a las políticas publicas (em espanhol)

Vídeos de cidadãos – Participación comunitaria con niños y adolescentes en el control a las políticas publicas (em espanhol)

Resumo de painel – Optimizing Patient and Family Transitions from Cancer Treatment to Primary and Community care Supports in Canada (em inglês)

Resumo de painel – Participación comunitaria con niños y adolescentes en el control a las políticas publicas (em espanhol)